トマト

特徴

原産地が南米アンデス高原のトマトは、乾燥・多日照・昼夜の温度差がある気候を好みます。

豊富な栄養があり、独特な風味は肉や魚類の臭みを消し、うまみを増してくれます。用途は幅広く煮物にもオススメです。

生食用から加工用まで品種は多彩です。大玉トマト栽培は難しいですが、立派なトマトが収穫できたときの喜びは大きいものです。

野菜情報

| 栽培カレンダー |  |

|

|---|---|---|

|

||

| 主要品種 | 桃太郎、麗夏、りんか | |

| 連作障害 | 4~5年(連作する場合は接ぎ木苗を植える) | |

| 施肥例 (10平方メートル当たり) |

土作り 完熟堆肥30kg、苦土石灰1kg 元肥 配合肥料3kg 追肥 1回目(第1花房がピンポン玉ぐらいに肥大した頃) 配合肥料1kg 2回目(第3花房がピンポン玉ぐらいに肥大した頃) 配合肥料1kg 3回目以降(生育の様子を見ながら2週間に一度) 配合肥料0.5kg |

|

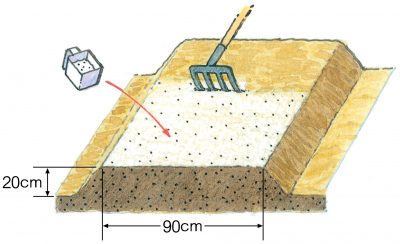

| 畝 幅 | 90cm | |

| 株 間 | 50cm | |

| 関連記事 | ||

植えつけ期

4月中旬~5月中旬

深植えは禁物です。特に接ぎ木苗の場合は接合部が土に埋もれないよう注意します。

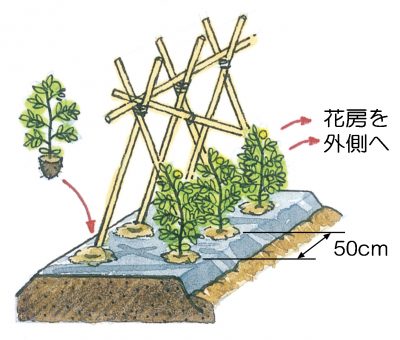

植穴には、最初に水をたっぷりと注ぎ、水が引いたら苗を植えつけます。植えつける際、通路側に花房が向くように苗の向きに注意します。トマトの花房は同じ向きにつくので、管理や収穫作業が楽です。

収穫期

6月中旬~9月中旬

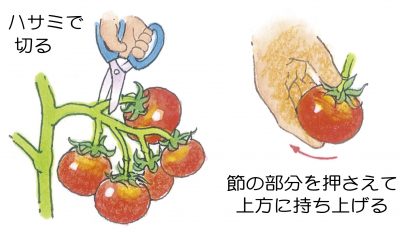

十分に実を熟させ、果実温度が上がらない朝に収穫します。雨に当たると実が裂けることがあるので、雨が多い場合は、ビニールで雨よけをしておくとよいです。

苗の選び方

苗は徒長しておらず、できるだけ茎の太いしっかりしたものを選んでください。さらに葉色が濃く、病害虫がついていないこと、根元がグラグラせず、第1花房が付いている苗がよいです。

栽培のポイント

生育適温は23~25℃。日光がよく当たる乾いた場所を好みます。水やりは少しだけにして、風通しの良い日照時間の多い場所で育てるのがコツです。

露地栽培では週に1回くらい雨が降れば、特に水やりの必要はありませんが、果実の肥大中は乾いたら水やりを行います。収穫が始まれば乾燥気味の方が、おいしいトマトが収穫できます。

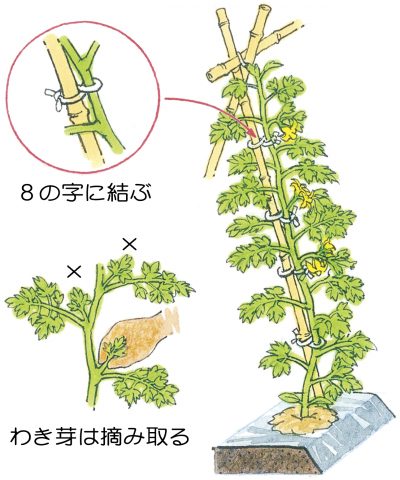

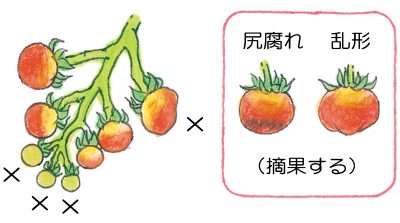

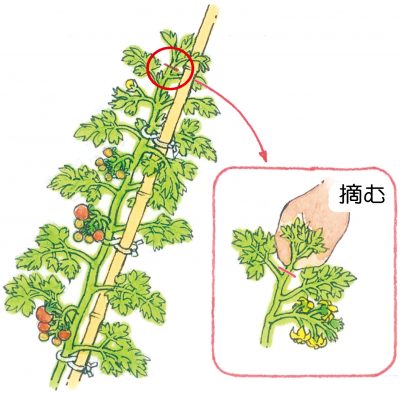

わき芽は伸びすぎると主枝と見分けがつきにくくなるので、早めにかき取るのがポイント。ハサミで切ると樹液を介してウイルス病に感染することがあるので、手で摘み取るのが一般的です。

栽培上の注意点

梅雨の時期に曇や雨の日が続くと葉かび病やうどんこ病が発生することがあります。病気の発生を防ぐために、通風、採光をよくするとともに早期発見し、防除をしましょう。株全体が突然枯れる疫病が発生した場合は、早急に株を引き抜き、他の株に感染しないよう圃場から持ち出しましょう。

発生しやすい害虫は、アブラムシ、ハモグリバエです。浸透移行性のある農薬で防除しましょう。苗を植えるときに植穴に殺虫剤を混ぜておくと発生を抑制する効果が持続します。

栽培の手順

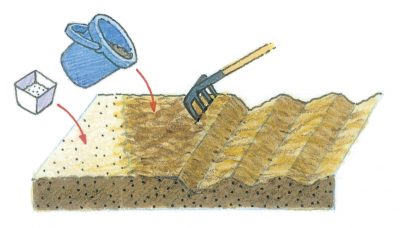

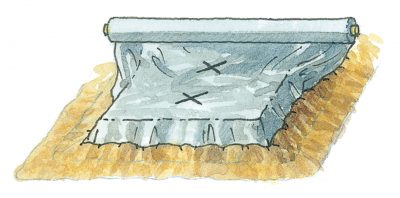

植えつけの2週間前に完熟堆肥と苦土石灰を入れてよく耕します。

植えつけの1週間前に元肥を入れてよく耕し、幅90cmの高めの畝を作ります。

土が乾燥している場合は、畝に灌水してから行います。

深植えは禁物です。特に接ぎ木苗の場合は、接合部が土に埋もれないよう注意します。

苗が倒れないよう支柱に紐で8の字に結びます。植えつけ後は灌水します。

生長するにつれて茎も太くなるので、ゆとりをもたせて結びます。

わき芽は5cmくらいになるまでに指先で摘み取ります。

ハサミを使うとウイルス病が伝染することがあるので、使用しないでください。

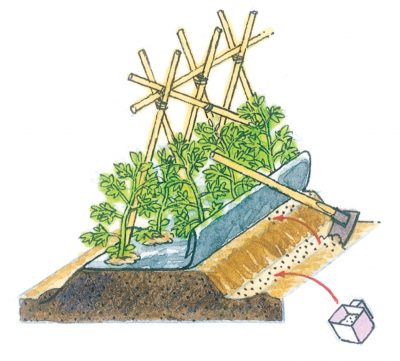

〈10平方メートル当たり〉配合肥料1kg

畝の片側のマルチフィルムめくって追肥し、軽く土寄せします。

第2回(第3花房がピンポン玉ぐらいに肥大した頃)

〈10平方メートル当たり〉配合肥料1kg

第1回と反対側の畝に同様に行います。

第3回(生育の様子を見ながら2週間に一度)

〈10平方メートル当たり〉配合肥料0.5kg

第1回と同様に行います。

最上段の花房の上にある2~3枚の葉を残して主枝を指先で摘み取ります。

摘心すると果実に養分が行き渡りやすくなります。

収穫は果実温度が上がらない朝に行いましょう。