トウモロコシ

特徴

もぎたての新鮮な味は家庭菜園でしか味わえない魅力です。糖質、タンパク質が多く、カリウム、亜鉛、鉄分などの栄養素がたっぷり入った野菜です。

高温、多日照を好み、できるだけ日当たりのよい場所を選んで栽培します。トウモロコシは吸肥力が強く、前作の残肥でも栽培できますが、食味がよく改良された品種は草勢が弱くなりがちなので、元肥、追肥をしっかりと行い、草勢を強くします。また、土壌から過剰な養分を吸ってくれるので、畑の土壌改善として利用できる野菜です。

野菜情報

| 栽培カレンダー |  |

|

|---|---|---|

|

||

| 主要品種 | ゴールドラッシュ、味来、サニーショコラ | |

| 連作障害 | なし | |

| 施肥例 (10平方メートル当たり) |

土作り 完熟堆肥20kg、苦土石灰1kg 元肥 配合肥料3kg 追肥 配合肥料2kg/回 1回目(草丈が40cmになった頃) 2回目(雄穂が出始めた頃) 3回目(受粉が終わりかけた頃) |

|

| 畝 幅 | 80cm | |

| 株 間 | 30cm | |

| 関連記事 | ||

播種期

3~5月

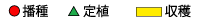

128穴のセルトレイに1か所1粒ずつ種をまきます。先のとがった方を下にして1cmくらい押し込み覆土します。発芽するまでは土の表面が乾かない程度に灌水します。

直播きする場合は、種まき後に鳥(ハト、カラス)の被害によく遭います。被害を防ぐには防鳥ネットなどで覆うとよいです。

収穫期

6~8月

トウモロコシは受粉してから20~30日経った頃が収穫適期です。収穫適期を判断するには絹糸が茶色になり、枯れたときに先端部分を少しめくって実入りを確かめます。粒が丸みを帯びていたら収穫適期です。

品種ごとに生育日数が違うため、収穫目安が種子袋によく書かれています。気象条件によって収穫までの日数が変化しますので注意が必要です。

収穫適期を過ぎると実が固くなってしまいます。収穫後は数時間で甘みが落ちるので、早めに食べるのが一番です。

栽培のポイント

十分な温度と日当たりを好みます。寒さにはとても弱いので、暖かくなってから種を播きましょう。

強い酸性土壌では必ず石灰を施用し、よく耕してから栽培しましょう。吸肥力が旺盛なので、腐植質に富んだ肥沃な土壌での栽培が適しています。

根がまっすぐ深くまで張りますので土は深く耕し、元肥は他の野菜に比べて少し深い位置に施用するとよいです。

トウモロコシは雌雄異花なので、受粉が確実にできるよう、栽植列を2列以上にするなど、受粉しやすいようにします。

栽培上の注意点

トウモロコシは草丈が高くなり、風などで倒れやすいので株元への土寄せを適宜行いましょう。

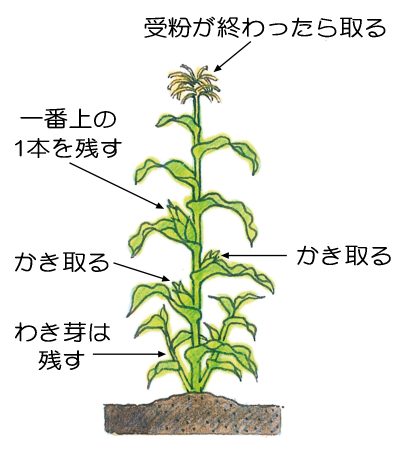

わき芽は残します。光の通りが悪くなった時や雌穂ができあがった頃には除去してもかまいません。

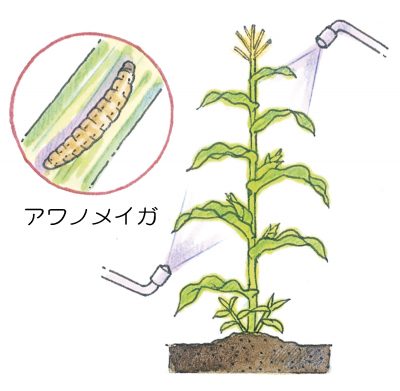

発生しやすい害虫は、アワノメイガ、アブラムシ類です。アワノメイガは雄穂に誘引されて飛来し、産卵します。幼虫は雌穂に入り込んで実を食害するので、受粉が終わった雄穂は切り取ります。

発生する病気には、ごま葉枯病や斑点病、黒穂病などがあります。

栽培の手順

先の尖った方を下にして1cmくらいの深さに押し込み覆土したら、たっぷり灌水します。

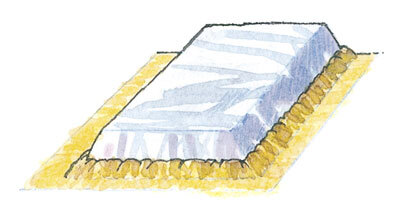

発芽するまでは新聞紙などで覆って保温・保湿します。

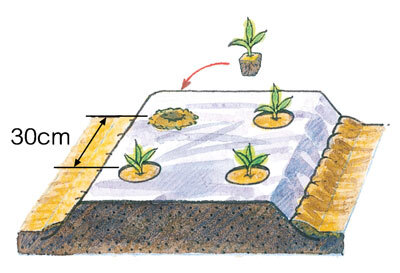

本葉2~3枚の苗に仕上げます。

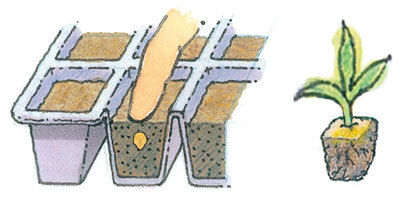

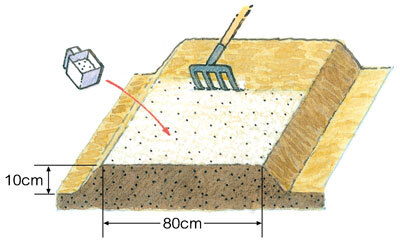

植えつけの2週間前に完熟堆肥と苦土石灰を入れてよく耕します。

植えつけの1週間前に元肥を入れてよく耕し、幅80cmの畝を作ります。

土が乾燥している場合は、畝に灌水してから行います。

花粉は風で飛散して受粉するので、複数列に植えて受粉の機会を多くします。

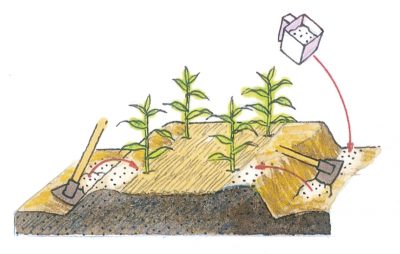

〈10平方メートル当たり〉配合肥料2kg

マルチフィルムをめくって追肥し、軽く土寄せします。

第2回(雄穂が出始めた頃)

〈10平方メートル当たり〉配合肥料2kg

第1回と同様に行います。

第3回(受粉が終わりかけた頃)

〈10平方メートル当たり〉配合肥料2kg

第1回と同様に行います。

受粉が終わったら雄花は取ります。

株元から出るわき芽は残します。株が安定し、倒伏しにくくなります。葉の枚数が増えるので、光合成によって作られる養分が多くなり、実の生育も良くなります。

雌穂ができあがった頃になったら除去しても構いません。

収穫が近づくと鳥害に遭うことがあります。被害を受けやすい場所では、株全体に防鳥ネットなどを張って保護します。

ふっくらして、つかむと中に手ごたえを感じたら収穫します。