タマネギ

特徴

タマネギ栽培の歴史は古く、エジプトやヨーロッパでは紀元前から食用として珍重されていたという記録があります。

日本では古くから北海道、兵庫県でよく作られています。戦後に食事が洋風化してタマネギの消費が伸び、北海道の栽培面積が急増。現在では全国一のタマネギ産地となっています。

タマネギを切ると涙が出てくるのは、タマネギに含まれる硫化アリルという成分が揮発して目に刺激を与えるからです。疲労回復に必要なビタミンB1の吸収を助け、新陳代謝を活発にし、血液をサラサラにする効果や抗菌作用もあり、風邪予防にも役立ちます。

野菜情報

| 栽培カレンダー |  |

|

|---|---|---|

|

||

| 主要品種 | OK黄、泉州黄、ネオアース | |

| 連作障害 | なし | |

| 施肥例 (10平方メートル当たり) |

土作り 苦土石灰1.5kg 元肥 化成肥料1kg 追肥 化成肥料0.5kg/回 1回目(12月中旬~下旬) 2回目(翌年2月下旬) |

|

| 畝 幅 | 80cm | |

| 株 間 | 15cm | |

| 関連記事 | ||

播種期

早生 9月15~20日頃

中生~中晩生 9月20~25日頃

苗床は日当たりと水はけのよい場所を選びます。元肥を施し、土をしっかり砕いて表面をよくならしてから種をまきます。十分水やりした後、乾燥防止のため切りわら等をかけます。1週間ほどで発芽します。苗床が湿りすぎると苗立枯病が発生しやすくなるので注意しましょう。子葉が伸びて本葉2枚の頃に追肥を行います。

種まき時期が早いと太すぎる苗になりやすく、抽台の危険性が高くなります。遅すぎると細い苗になりやすく、寒さで枯れることもあります。種まき時期には注意しましょう。

植えつけ期

早生 11月上旬~中旬

中生~中晩生 11月中旬~12月上旬

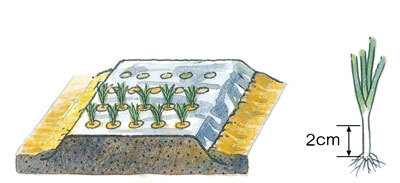

植えつけ前に雑草防止のため穴あき黒マルチ9515(95cm幅で15cm間隔に穴があいたマルチ)がお勧めです。

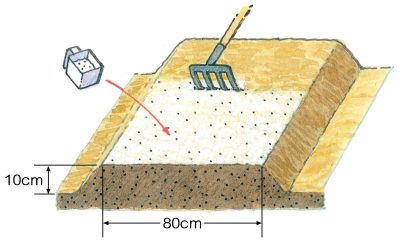

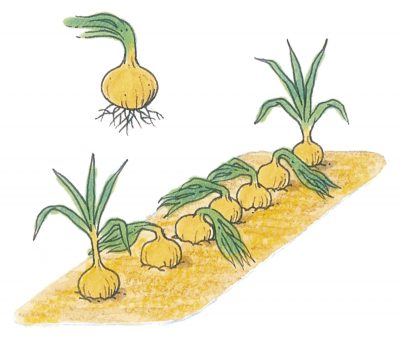

タマネギの植えつけは浅植えが基本。指や棒で穴をあけ、苗の白い部分の半分くらいが埋まるように植えつけます。苗の緑色の部分まで埋めると深植えになり、縦長の球になりやすいので注意します。

収穫期

早生 5月上旬~中旬

中生~中晩生 5月下旬~6月中旬

葉が自然に倒れてくると収穫期です。全体の8割程度が倒れた頃、雨の続く心配のない日を選んで収穫します。収穫後、畑で2~3日天日干しして乾燥させ、束ねて風通しのよい納屋や日陰の軒下に吊すと貯蔵性が高くなります。

早生種で2か月程度、中晩生種で6か月以上は貯蔵可能です。

苗の選び方

太さ5~6mm、草丈20~25cmの苗を植えましょう。これより太い苗だとネギ坊主ができやすく、分球することもあります。細い苗だと寒さで傷みやすくなります。

栽培のポイント

播種時期を守り、適切な太さの苗を植えましょう。追肥は遅くとも3月中旬までに行ってください。遅くに追肥すると貯蔵性が悪くなります。

栽培上の注意点

時期によってはアブラムシ類、ハモグリバエ、ネギアザミウマが発生することがあります。また、葉の基部が腐って異臭を放つのは軟腐病です。被害が出た株は抜き取って処分しましょう。

栽培の手順

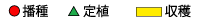

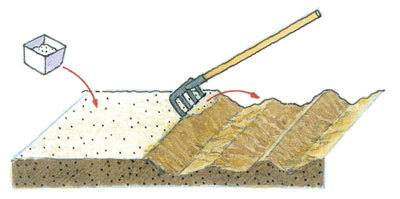

種まきの1週間前に元肥を入れてよく耕し、幅80cmの苗床を作ります。

5mmくらい覆土し軽く押さえたら、たっぷり灌水します。

雨で種が流れないよう発芽するまでは、稲わらまたはべたがけ資材で覆います。

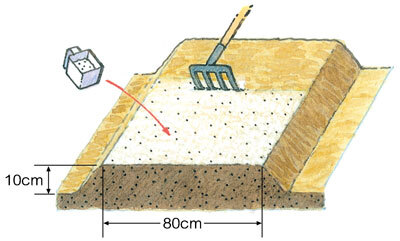

草丈が10cmくらいの頃、化成肥料を少々施し、ふるい等で土入れします。

太さ5~6mm、草丈20~25cmの苗に仕上げます。

植えつけの2週間前に苦土石灰を入れてよく耕します。

堆肥などの有機物は、タネバエの発生原因となるので入れません。

植えつけの1週間前に元肥を入れてよく耕し、幅80cmの畝を作ります。

乾燥を防ぎ、雑草を抑え、肥料の流亡を少なくする効果があります。

植えつけ後は株元を軽く押さえて土を締めておきます。

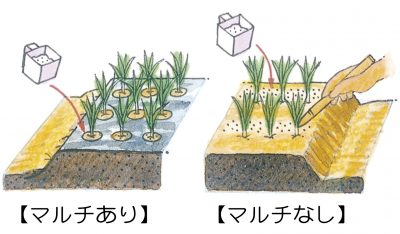

〈10平方メートル当たり〉化成肥料0.5kg

マルチの穴から株元へ追肥します。

マルチ栽培では雨による肥料の流出が少ないので、追肥は控えめにします。

マルチ無しの場合は、列の間に追肥します。

第2回(翌年2月下旬)

〈10平方メートル当たり〉化成肥料0.5kg

第1回と同様に行います。

追肥が遅くなると玉締まりが緩くなり、貯蔵性が悪くなるので注意します。

葉が黄ばみ始めたら収穫遅れ。病気が入り、貯蔵中の腐敗が多くなります。

貯蔵する場合は、2~3日畑で乾燥させてから数個を束ねて軒下などに吊します。